(釜の発生)

釜の起源は、古代中国、夏、殷、周という時代即ち青銅器時代に於いて湯を沸かす目的で使用されたであろう器として「鼎(かなえ)」が上げられます。これらの物が後に風炉釜の原型となっていったのでしょう。

前にもお話しましたが唐代になって著される歴史上初めての茶の本とされる陸羽が記した「茶経」の中に鼎の形状に似たもの(風炉)の上にのる釜の記載があります。近年中国、陝西省西安郊外(唐代の長安跡)法門寺の地下から発掘された当時の茶道具と思われる品々は当時の喫茶の風習を伝えるものとして、偉大な発見であったことは以前にもお話ししましたが、ここから発掘された「風炉釜」と見られる物はその後の物には該当する形式は見当たりません。後の漢代に作られたと見られる「風炉釜」は後の「平蜘蛛釜」のような形であり平安時代、日本で発掘された物にも同様の物がありました。

(日本での釜)

伝説では南浦紹明(大應国師)が日本へ茶の湯が招来時にされた時に台子と共に移入されたとされるのが「鬼面の風炉釜」であったといいます。残念ながらそれ自体が、応任の乱で消失してしまった事になっています。これには侘び茶の発生は全て「利休」の手になり、茶の湯の発生は全て「唐物」と言う伝説から来たものではないでしょうか。しかしながら、風炉釜に関しては伝来した「唐物」の存在は無く、鎌倉時代から国産の釜を使用していたようです。その理由には日本における鉄の窯業技術の高さが早くから茶の湯に取り入れられた理由ではないかと考えられます。茶の湯では日本で鋳られた釜が主流となっていきます。

「芦屋釜」

「芦屋釜」

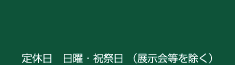

茶の湯釜と云うとまず、芦屋釜があげられます。少し遅れて現れる天明と並び古作釜の代表とされる物です。

それらの古い時代の釜は当初伝来した唐物の釜を写した物と考えられてきました。中国系と言われる芦屋釜はその美しい地紋と端正な姿が「会所」での茶の湯にマッチしたのではないでしょうか。代表的な姿は「真形」「鐚羽(しころば)」「繰口」「鬼面の鐶付」または「尼面」と呼ばれる獅子咬、文様は大和絵の松竹梅、馬、鳥、山水等を中心に「霰地紋」も多く取り入れられ、茶の湯釜の最高峰に挙げられる物です。底は現在は鋳掛け直され失われた物も多いのですが、「輪底」といわれる物も芦屋釜の特徴の一つです。芦屋とは筑前国芦屋津(現・福岡県遠賀郡芦屋町)の事ですでに奈良時代から鋳造地としてその名を知られていました。その後、芦屋の技術は西日本を中心に室町時代には分散していき室町後期から桃山にかけて開花していきます。

筑前芦屋を本歌とし隣接する「博多芦屋」のほか「肥前(佐賀県)芦屋」「石見(島根県)芦屋」「越前(福井県)芦屋」「播磨(兵庫県)芦屋」「伊勢(三重県)芦屋」「伊予(愛媛)芦屋)」系列として「河内釜」があります。

地方へ分散したこれらの釜はやがて次の述べる天明釜など融合し時代の流行やその他の需要に目的を移した物に変化していったようです。

「天命(天明)釜」

「天命(天明)釜」

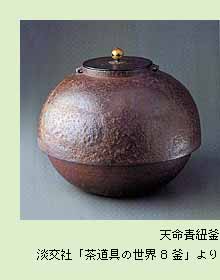

朝鮮系の流れを汲むと云われる「天明(天命)釜」は、下野国佐野(現・栃木県佐野市)で早い時代から作られてきていましたが、室町中期から侘び茶の台頭に因って注目を集め使用されるようになります。華麗な地紋の多い芦屋釜に対して多くが「無地」やせいぜい「糸目」である天命釜が好まれるたようです。

「甑口(こしきぐち)」が多く、鐶付は遠山や鉦鼓(しょうこ)耳などや鬼面でものっぺりとした雰囲気を持っています。またもう一つの特徴は肩衝、二重肩、段など複雑な形状をした物も多く見受けられます。芦屋釜の輪底に対して「一文字湯口」と呼ばれる底面の特徴がありまた、鼎の名残であるのか小さな三つの足がある場合もあります。系列としては「小田原(現・神奈川県小田原市)天命」が知られています。

「芦屋」「天明」ともに、安土桃山期にはいわゆる京釜とも呼ばれる「釜師」の釜へ主流が移っていき江戸前期には徐々に衰退していくことになります。

これとは別に近年「天猫釜」と称する釜が多く出回っていますが、これらは「天命(天明)釜」とは生い立ちは多少異なり、むしろ江戸時代後期以降、芦屋系列の博多や石見、河内あるいは関東などで鋳られた「湯釜」や日常雑器を利用し茶の湯に使えるよう底替えをした物です。

「釜師の釜」

「釜師の釜」

織田信長の上洛により京都三条釜座(かまんざ)にその営業権を認められて以来、多くの鋳物師が集いました。彼らの中から「釜屋」後に江戸時代中期からは「釜師」と称する人々が登場し京のみでなく、畿内一円、また江戸幕府の招聘により江戸初期には、京の本家に対し、江戸に分家ができるといった事になります。

利休の釜師「辻与次郎」は有名ですが、室町、桃山期に活躍した武野紹鴎の釜師といわれる「西村道仁」からは元伯宗旦の釜師「西村九兵衛」や「西村道也」「道爺、道冶、道弥(いずれも、どうや)」が出、後に千家出入りに、「名越善正(なごしぜんしょう)」からは京名越、江戸名越と分家し「小堀遠州」や「片桐石州」の釜師となり江戸末期まで続きます。

また、名越家四代浄味からは「下間庄兵衛」や「大西家」も京と江戸に分かれ発展を遂げますし、「宮崎寒雉」は裏千家四代仙叟宗室にともない金沢で制作するなど、地方重要都市に釜の制作現場が拡散していくことになります。

彼ら釜師は釜の制作のみならず江戸時代に中期を過ぎると釜の鑑定も大きな役割となりそれを生業とする者も現れます。また江戸初期の釜師の中には現在あまり知られていない人々も多く今後の研究が待たれます。

「明治維新以後から現代」

「明治維新以後から現代」

多くの釜師は明治維新によって職を失うことになり、一部の恵まれた釜師を除いて廃業してしまいます。

京大西家、宮崎寒雉は千家と結びつきかろうじて生き残り、江戸名越は東京の中で、堀家は新潟分水の別家へ繋がる道を辿ります。茶の湯の釜が注目を集めるのは戦後になってからです。江戸の中頃から「鉄」が「洋銑(ようずく)」という輸入鉄が入ってきて急激に釜の品質が衰えていきます。これは、それまでの「和銑(わずく)」や「たたら」が「砂鉄」を材料にしており製鉄が困難な鉄に対し、洋銑はコークス溶解をした鋼鉄ですので加工が容易な反面、硫黄分が多く含まれ錆の進行が早く傷みやすい欠点があります。ガスや石油が鉄に悪いと言われるのはこの硫黄を含んだ燃料だからです。

やがて茶の湯釜は戦後の茶の湯ブームの中で復活していきます。ただしコークス溶解した洋銑を使用し大量生産したものがほとんどでした。そんな中で「和銑」の復活を目指した「長野垤志」が山形銅町の地で研究を進めやがて「人間国宝」の指定を受けその門下から多く昭和の釜師を生み出すことになります。